写真1 ホワイトウェイ集落に隣接する農地

写真2 農地の表土

(赤土に混じる白っぽい石は石灰石)

写真3 2008年の「ホワイトウェイ・ハウス」

(現在は、一家族ですべてを使っている)

はじめに

前史:クロイドン、パーレイ、ホワイトウェイ(1898年まで)

入植初期の苦闘(1898年以降)

小寺廉吉の訪問(1927年)

社会環境の変化と受け継がれる伝統(1940年代以降)

現在の景観の特徴(2008年)

おわりに:都市計画史の中で

写真1 ホワイトウェイ集落に隣接する農地 |  写真2 農地の表土 (赤土に混じる白っぽい石は石灰石) |  写真3 2008年の「ホワイトウェイ・ハウス」 (現在は、一家族ですべてを使っている) |

|

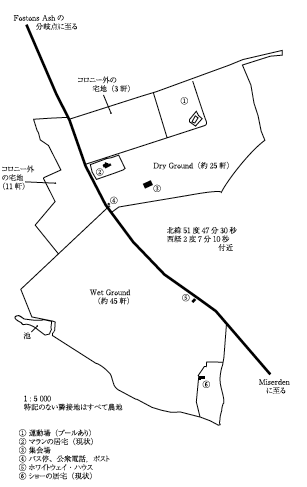

「次はお前さんが降りるホワイトウエイだ」と お客が教へてくれた。私は好奇心の[ママ]目をみはりながら村の最初の眺めを待ちかまへた。私の少年時代に遊びに行った北海道の新らしい開墾地ででも見る様な、新らしい祖末な家々が亂雜に散らばつて居る打ち開けた場所に來る。街道に面して牧柵の様な柵のしてある處もある。雜草の中に埋れて粗末な木造小屋があったり、木の板と鐵板でかこつたバラツクがあつたり、ペンキ塗った家、簡單な別墅式の石造の家、大きな木造の建物、草花畑、野菜畑、ラヂオのアンテナの柱、すべてが何等の統一なく、形式なく、たゞ雜然と、廣い面積の上に散らばってゐる光景がまづ目に入る。(小寺,1928,p.11)コロニーの創始から三十年近くが経っていた当時、コロニーは既に「戸數三十餘戸、人數が百二、三十人」に成長していた(小寺,1928,p.14)。小寺が描写する光景からは、住民個々が、それぞれ自由に住居を設けていた様子と、それが英国においては特異な景観であることを察することができる。バスで到着した小寺は、バスを出迎えた「若い女の五六人の群」が「断髪で帽子もかむらずに短い髪を風にふかせ短い衣物の下は脚には靴下もはかず、靴も穿かずに素足であること、彼女等の表情[←旧字体]は全く野性を帯びてて[ママ]、血色も体格もよく、健康と元氣にみなぎつてゐること」に強い印象を受けた(小寺,1928,pp.11-12)。

そこに一人の都會から來た若い娘さんが居た。…(中略)…都會では普通であるが彼女のコツケツトな、而も年頃にふさはしい羞みの容姿に對して、村の素足の若い女だち[ママ]の朗[←旧字体]らかさ、無遠慮さ、健康さ、活溌[←旧字体]さ、その生氣!! 私はその翌日も感じたことであるが,子どもと若い女の表情[←旧字体]に、かういう生活の影響は一番よく現はれてゐると思つた。彼等の表情[←旧字体]、態度の自由さ、自然さ、そして生氣に充ちてゐることに私は感心した。(小寺,1928,p.18)当時の住民の服装について、小寺は、まるで1960年代にヒッピーのコミューンを訪れた一般人の感想のように、次のように綴っている。

こゝでみる人々は極く質素ななりをしてゐる。ひげもそらない男も多い。シヤツと股引の人、手織のゴツ[ゴツ=二文字分の反復記号「へ」]した服の人、女の服装もごく簡單である。男も女も素足のが多い、彼等は叢や石塊の上も平[←旧字体]氣で素足で歩く。或は古代希臘人が穿いた樣に革のワラヂを穿いてゐる。(小寺,1928,pp.18)。外見だけではなく、住民の思想信条についても小寺は、次のように綴っている。

當初の建設者でなほも殘つてゐるのは十人に滿たない。そして最初の樣に純然たるトルストイ主義の共産[←旧字体]主義の村ではない。人々の思想も種々雜多である。しかし、大体に於いて建設當時の特色は傳統的に保存されてゐる。外部の国家権力を認めない、というコロニーの姿勢は、いろいろな面でコロニー外の社会との軋轢を生じる可能性を孕んでいた。小寺は、その具体的な例として、まず、課税(道路税と救貧税)、郵便、そして、特に第一次世界大戦時の兵役を挙げ、税金はコロニー全体として支払い、その原資は「出捐しうる人、出し度き人が出捐して居る」と説明する。これは、共同作業の勤労奉仕と同様で、できる者が全体のためにできることをするという考え方によっている(小寺,1928,p.16)。「郵便は、村の中に郵便函がないから投函は町に出かける人に依頼する。處が郵便の配達は毎日一回七哩離れたStroudから配達人が届けてくれる」(小寺,1928,p.15)ようになっていた29)。

今日に於ても村の人の殆と[ママ]すべてが菜[←旧字体]食主義者であり、暴力的な行爲は村では決して行はれない。

村の人々は「村の内部には若干の慣習[←旧字体]を除いて、法と云ふものが存在しない。村の人々は村の外部に行はれる法と云ふものも、法として村の人々を拘束するとは認めない。」と稱してゐる。…(小寺,1928,p.14)

「村の内部には何等の「法」が存在しない。」と村の人は自認してゐる。村では、結婚、夫婦關係、をも認めない、[ママ]年齢や性を問はず、また人種、国籍を問はず、各人の意思の絶對自由、絶對の平[←旧字体]等、を主義とし、また村の人は他から自らの意思に對して何ら強制が加へられることが無いと考へてゐる。(小寺,1928,p.16)小寺は後段で「結婚制度や夫婦關係を認めないと稱する此の村の男女關係について、詳しく知りたいのであつたが、その機會を失した」としているが、ここで言及されているのは、「free union」と呼ばれた、両性の合意のみによる公然たる共同生活のことである。現代でいえば事実婚にあたるものと理解されよう。通常の結婚と異なるのは、一方が関係を絶とうと思えば簡単にそれができ、相互に相手の自由を束縛しないという点である。しかし、このような関係は、当時の一般的な社会通念からすれば相当にラディカルなものであり、特に外部からは「free love (union)」と称されて性的放縦を示唆するものと受け取られることも多かった。ホワイトウェイでは、初期入植者の段階で「free union」の関係を結んで家庭を営む者たちがいたが、通常の結婚をして、夫婦関係を法的に登録する者も当然おり、またやがてその数は増えていった30)(Shaw, 1935, pp.127-132; Thacker, 1993, pp.204-205)。

山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく