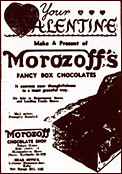

図1 1936年2月12日付 The Japan Advertiser 掲載の広告

For Your

VALENTINE

Make A Present of

Morozoff's

FANCY BOX CHOCOLATE

It conveys your thoughtfulness

in a most graceful way.

On Sale at Department Stores

and Leading Candy Stores

Mail orders

Promptly Handled

Morozoff

CHOCOLATE SHOP

Tokyo Ginza

Side street of

Matsuzakaya Store

Phone: Kyobashi 56-4339

HEAD OFFICE

5-chome Hamazoe-dori

Kobe

Tel: Hyogo 2111, 1122

|

|

(山田試訳)

あなたのバレンタイン(愛しい方)にモロゾフのファンシー・ボックス・チョコレートを差し上げ

ましょう。あなたの賢明さを何よりも優雅にお伝えします。

百貨店や,有名キャンディストアで販売中

郵便でのご注文にも迅速に対応いたします

モロゾフ

チョコレート・ショップ 東京銀座 松坂屋脇入る 電話:京橋局56-4339

本社 神戸 浜添通五丁目 電話:兵庫局 2111, 1122

|

|

|